抗生素耐药性(AMR):无抗时代(4,完)

抗生素为全球畜牧业带来了飞跃,也在动物健康和福利上有“巨大贡献”,但是,人类尤其是医学及科学界却在发现抗生素耐药性对人类健康的致命威胁之后开始焦虑,慎重警告人们必须意识到这个危机,转而倡议和致力推动“无抗养殖”。

所有触目惊心的数据,不可避免地在消费者群体中引发两大担忧——抗生素残留以及抗生素耐药性。

抗生素残留是食品安全问题,比如猪每天都吃抗生素,那猪肉上会有药物残留吗?消费者吃了猪肉对身体会不好吗?

的确,摄入残留抗生素可能会引起过敏和中毒等症状。为此,各国政府高度重视抗生素的实用,样儿规定在不同种类动物、同种动物不同阶段允许实用的抗生素和剂量,并且规定肉用动物在出栏之前,都必须有一定时期的停药期(withdrawal period),以便排出体内残留药物。

另外,蛋鸡产蛋期间,还有奶牛产奶期间,也严格禁用抗生素。如果因情况需要或特定原因而必须要用抗生素,则这段期间的产品必须被销毁。

有了这些严格规定,即使在使用了抗生素的动物生产中,也能保障食品的安全性。因此,理论上、理想上,抗生素残留问题并不足以危害人类健康,前提是业者确实遵守规定,没有违规使用违禁药物,现实情况是人性难测,政府监管固然重要,业界自律和监督才有可能杜绝问题。

至于抗生素耐药性则是全球人类健康的大问题。

个别细菌在不断的进化过程中,会产生对抗生素的耐药性。虽然一开始是“个别”,但按照细菌的复制能力和速度,不到24小时就能变成百万千万,其可怕之处并不在于张明星,而是从此以后,这类抗生素再也起不了作用。

有的细菌甚至对多种抗生素具有耐药性,这就是广义上所称的“超级细菌”——至今仍无药可治的细菌。

目前情况,医药科学界不敢奢望发现新的有效抗生素,意味着这些细菌的感染将患者治疗比如死角。

引用世界卫生组织的警告:“若不采取紧急行动,我们将进入后抗生素时代,到时普通感染和轻微损伤都会是致命威胁。复杂的干预,比如器官移植、置换关节、癌症化疗、早产儿康护,将会越发困难,甚至太过危险。这甚至可能会导致一如我们所知的现代医学的终结!”

这不是危言耸听,而事实可能还不够危言耸听。

那么,全球各国如何应对滥用抗生素问题?

欧盟在2004年之后就禁止出于预防性目的而将抗生素用于牲畜,2006年进一步立法禁止使用抗生素促进牲畜生长,并提出了方便监测整个欧盟范围内人和动物抗菌药物消费的改革方案,同时制定新动物兽药和药用饲料的规则,以避免产生抗药性病原体。

2017年之后,欧盟特别颁布行动规划应对抗生素滥用问题,并从国家层面支持抗生素的新药研发。

美国方面,食品押品监督管理局(FDA)在药品标签中取消“按规定使用抗生素促进生长”这一项。

此外,美国疾病预防与控制中心也赞助美国各地的卫生部门(并与世界各地实验室配合)进行一项有关抗生素耐药性数据和标本的网络,可用于估算感染率、了解细菌如何变化、测试新药物对细菌的作用,推动疫苗开发。但是,随着美国总统特朗普削减该中心的预算后,影响了该项目的进展。

其他研究中心也积极尝试一些非传统方法,比如佐治亚州亚特兰大市的埃默里大学(Emory University)建立了一个特殊的抗生素耐药性中心,利用全国检测系统收集的变异细菌和和他们自己诊所的医生进行诊断测试,进而找出耐药性细菌。

研究指出,按目前的使用水平,一种新的抗生素在市场上只有两年的试用期,之后细菌就会对其产生耐药性。

开发新的有效抗生素是迫切的需要,但研制步伐十分缓慢,而细菌耐药的速度远远高于新药研发。另一主要原因是,一些制药巨头对于抗生素市场并不抱有过高的热情。

原因很简单——研制新抗生素需要巨额投入,但却未能获得相匹配的收益。在商言商,投资就是为了获取相应甚至高回酬,这是不争的现实。

诺华公司(Novartis)在年前就宣布终止抗生素、抗病毒药物的早期研发;另一制药巨头阿斯利康(AstraZeneca)则向瑞辉(Pfizer)出售了抗生素业务;赛诺菲(Sanofi)、艾尔建(Allergan)和麦迪逊(The Medicines Company,MDCO)等多家制药巨头也相继放弃抗生素和抗病毒研究。

杜克大学马戈利斯健康政策中心的研究数据显示,从2000年到2017年获批的16种品牌抗生素中,只有5种的年销售额能够超过1亿美元(约4亿令吉),而新型抗癌药物的销售额则动辄数十亿美元,差距悬殊。

此外,反抗生素及遏制抗生素使用的要求不断增加,也让一些企业在研发投入上有更多的顾虑。

因此,欧盟目前的主要方案除了限制抗生素的使用、减少感染等等,也从国家层面(比如2020年项目)支持研发和生产新抗生素。

美国国立卫生研究院(US National Institute of Health)和生物医学高级研究与发展管理局(Biomedical Advanced Research and Development Authority)建立了一种名为CARB0X的生物制药加速器,划拨4800万美金用于支持抗生素药物开发项目,同时推动制定法律,为临床试验提供资金,使公司能避免高昂成本,并有机会从新抗生素研发中获利。

此外,美国传染病协会(IDSA)在开发初期初期就与各公司合作,提供资金和技术支持,

中国方面也受促尽快禁止农场在牲畜身上滥用抗生素,预防耐药性的问题恶化,而中国在这些年其实也采取多项措施,应对滥用抗生素问题。

2016年,14个政府部门联合制定并印发《遏制细菌耐药国家行动计划(2016-2020年)》,从国家层面实施综合治理策略和措施,对抗菌药物生产、流通、应用、环境保护等各个环节加强监管,鼓励自主研发,应对细菌耐药带来的风险挑战。

2017年,再接再厉发布《中国抗菌药物管理和细菌耐药现状报告(2017年版)》显示,自2011年以来,中国抗菌药物使用率、使用强度均呈下降趋势,处于较稳定水平。

经多方努力,迄今抗生素的规范使用与监管初见成效。

中国卫健委发布的《2017年国家医疗服务与质量安全报告》指出,中国门诊抗菌药物使用率从2010年的19.4%下降到2017年的7.7%,降幅11.7%,而住院患者抗菌药物使用率也从2010年的67.3%下降到2017年的36.8%,降幅30.5%。

社会对于抗生素使用的反应是两极的,一是全盘招收,一是反对到底,而从理性层面来看待问题,在抗生素使用和抗生素耐药性问题之间,究竟有没有平衡点?要如何做才能将人为因素所造成的滥用几率降至最低?抗生素和药物研发是否只能依赖私人制药企业投资?

对此,英国的研究机构认为,在处方和配药不分离的国家,医生开抗生素处方可能有经济上的动机(有经济利益),因此建议政府征收抗生素税,针对医生开出的每一种抗生素都征税,或者在地方或国家一级征税,以此减少抗生素处方,所增加的税收可投资于新抗生素开发。

有关机构的研究报告也认为,另一种选择可能是建立一个监管机构,为处方者提供处方许可或配额,然后让市场决定价格。税收和配额也可以用来组织养殖业滥用抗生素,同时税收可用于研发新抗生素。

研究学者认为,如果抗生素的成本由于征税或配额制而增加,那么只有负担得起抗生素价格的人才可以用药,那相关机制就必须管控,这一点至关重要。

抗生素为全球畜牧业带来了飞跃,也在动物健康和福利上有“巨大贡献”,但是,人类尤其是医学及科学界却在发现抗生素耐药性对人类健康的致命威胁之后开始焦虑,慎重警告人们必须意识到这个危机,转而倡议和致力推动“无抗养殖”。

无抗养殖的概念有两大层面——无抗饲料和全程无抗。

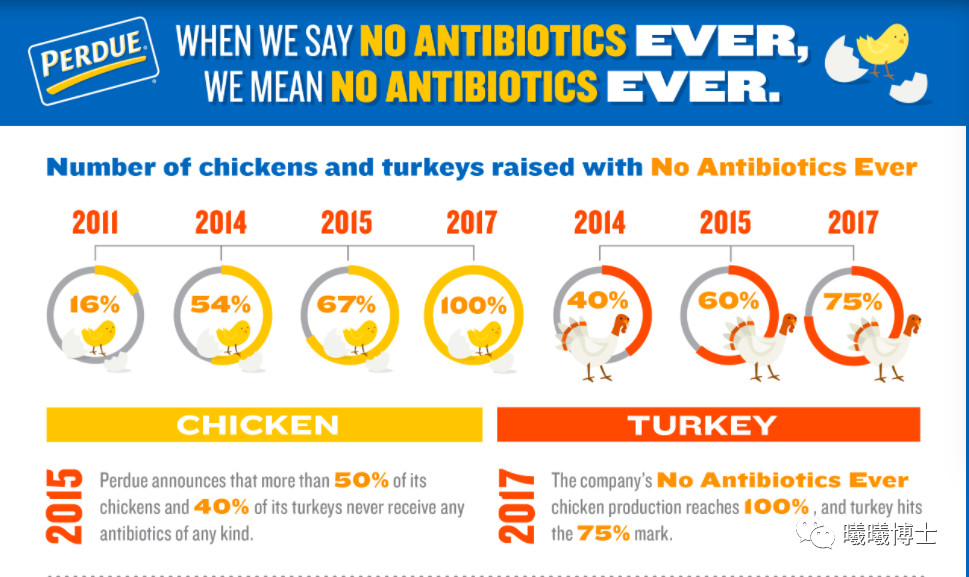

物抗饲料指的是饲料中不添加抗生素作为促生长剂或预防性治疗用,全程无抗则是养殖全程不使用抗生素,简称NAE(No Antibiotics Ever)。

多数人(包括养殖业者)不了解的是,无抗养殖并不等于放弃治疗。当动物确实受到细菌感染时,无论出于动物福利或是人类健康的考量,都需遵守兽医的专业指示,合理使用药物治疗。

所谓的“合理使用”就和人用抗生素一样,即按时、按量、按程序,不得乱用。

在亚洲,比如中国,无抗养殖已成近年的热点话题,但在欧洲已有数十年的经验,且成为领先全球的无抗养殖先驱者。

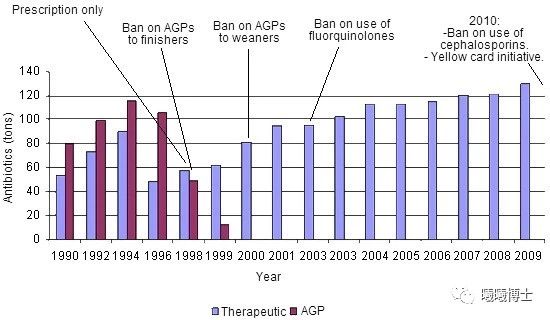

早在1986年,瑞典就已迈出第一步,宣布全面禁用AGP;1990年代,丹麦也陆续禁止多种AGP;2006年,欧盟成员国全面停止使用所有AGP,即全面实现无抗养殖的第一个层面“无抗饲料”。

矛盾的是,饲料禁抗后,丹麦养殖业每年的治疗所用抗生素持续增加。

至于抗生素滥用最严重、也是最受争议的美国,在畜牧业抗生素的应用政策上,虽然政府方面仍然没有欧盟那样的鲜明要求,但是,随着消费者对无抗产品的需求增加,以及企业对全球健康的责任醒觉,不少龙头企业也开始把大部分生产重心放在无抗养殖,至2016年已有34%的肉鸡生产是全程无抗的养殖成果,即无抗养殖的第二个层面。

有趣的是,每个国家都有不同的规定,抗生素的范畴可能包括,也可能不包括离子载体(Ionophores)和非抗生素球虫抑制药(Non-Antibiotic Coccidiostats)。

这两种药物在家禽生产中广泛使用,主要目的是为了控制球虫病(coccidiosis),就是一种由寄生虫引发的肠道疾病,也是家禽养殖中最为“昂贵”的疾病。其中Ionophores是相当刁钻的一种药物,在美国FDI的定义里,它属于抗生素,但在欧盟的定义里,它不属于抗生素。

所以,即使欧盟国家已全面要求无抗饲料,但Ionophores仍被广泛使用,但在美国的全程无抗NAE项目中,却不允许使用。

即使无抗已是必然趋势,但相比欧美国家,其他国家和地区还在第一层面艰难转型的阶段,一些甚至仍然和无抗养殖沾不上边。

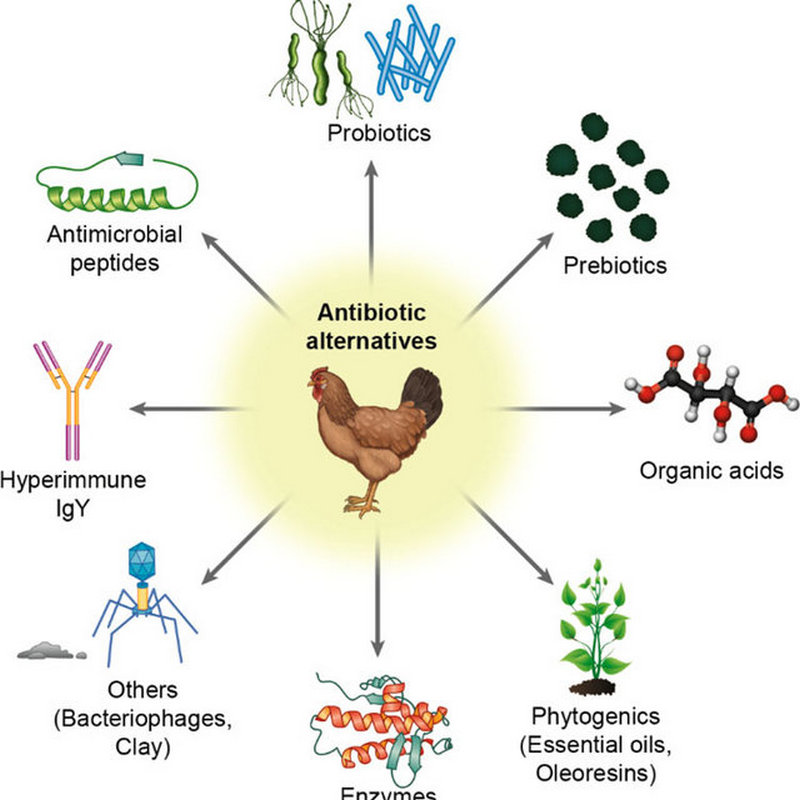

在现实层面,在无抗之后的出路在哪里?无抗之后,如何在满足产量需求的情况下,保证动物的肠道健康、生长性能和免疫功能?如何维持养殖成本?如何真正做到减少抗生素使用(比如治疗用抗生素)?……这些都是无抗转型的讨论议题,也是行业直面的挑战。

银弹(silver bullet)是不存在的,一蹴而就也是不可取的,要成功转型,必须依靠动物营养、饲养管理、生物安全、环境控制等综合措施的循序渐进。

欧美在这条路上留下了宝贵经验,但仍有许多挑战有待克服,如今动物营养学上的研究和应用进展,比如“抗生素替代品”添加剂的问世,也大大推进了转型进程,增加许多从业者的信心。

虽然在畜牧产业中所使用对抗生素总量庞大,许多矛头因此指向养殖业,但事实上,畜牧动物所常用的抗生素,大多不是人用抗生素,这也是多数人混淆和误解的迷思。

因此,畜牧业的抗生素使用究竟是不是造成耐药性的主因,在学术界仍存在很大争议。

美国疾病与控制预防中心(CDC)在2013年的一份报告中也认同,抗生素耐药性的主要问题仍须从人类医疗系统中着手解决。

报告指出,如今人们所使用的抗生素,有50%并非必须的,换言之,人们常常自知或不知地在滥用抗生素。

无论如何,必须承认的是,低剂量使用抗生素,确实可能为耐药菌株的传播制造温床。

美国微生物学家史道特乐维(Stuart Levy)早在1974年就曾追踪研究了一个小型养鸡场,发现在饲料中添加抗生素土霉素后,一种耐药菌很快成为鸡肠道的优势菌群。不到半年,这个农场的工作人员的身体也开始出现耐药大肠杆菌,并占有肠道微生物的80%以上!

研究进一步发现,在饲料中撤除抗生素几个月后,大部分工作人员体内的耐药菌就不存在了。

实际上,比这更早之前,1945年的诺儿贝演讲中,青霉素发现者亚历山大弗雷明(Alexander Fleming)就已预测了细菌耐药性的产生而提醒:“存在这样一种危险,无知的人可能很容易用药不足,当剂量不足无法杀死体内的细菌时,这些细菌就会产生耐药性。”(there is the danger that the ignorant man may easily underdose himself and by exposing his microbes to non-lethal quantities of the drug, educate them to resist penicillin)

套用世界卫生组织和美国疾病与控制预防中心的说法:“长期给健康动物喂食抗生素,对于人类的耐药菌感染至少起到了一些尚未量化的作用。”

时至今日,抗生素耐药性的祸首究竟是人类医疗系统还是养殖行业,这个问题是否有了定论已经不再那么重要。

重要的是,全球科学家和普罗民众都已逐渐意识到这个问题的严重性,亡羊补牢刻不容缓。

人畜并重,双管齐下,是最理想及可行的策略,却也是最棘手最具难度的方案。

人类健康与抗生素耐药性这场战役、无抗养殖这条充满未知挑战的路,还很长。

【结语】

每一项经过严格程序核准使用于群众身上的研究,都必然有其目的和正规用途,之后的失序和滥用,则是人性使然,没有十全十美,也没有零滥用的完美。

即便如此,全面禁止或反对和否定这些研究的价值和存在,并非解决问题的方式。

抗生素在病害治疗中已经证实并发挥其关键作用,对于保护人类健康和动物健康方面有其存在必要和重要性。

相对于用于人体的抗生素,在畜牧、水产养殖和农业生产的病害防治领域,抗生素滥用的情况更为严重,因为“针刺不到肉”,在快速获利的诱惑面前,人性中的晦暗面从不会善待禽畜和农作物,这种必然情况也就注定了会出现抗菌药耐药性和传播的潜在风险。

抗生素耐药性问题日益引发全球关注,人类病原体的抗生素耐药性,必然将导致越来越多人死亡,同时造成医疗成本不断上升,这是正在发生,并且仍在日趋恶化的真实情况。

联合国粮农组织在2016年就此问题发出提醒——人类和动物使用抗生素会导致耐药性问题,从“同一个健康”角度出发,动物、食品、人类和环境之间的密切关系也迫切需要我们在人类和动物身上更谨慎地使用有限的资源。

美国传染病学会政策和政府关系发言人阿曼达.耶泽克(Amanda Jezek)曾就此问题坦言,即使合理使用抗生素也会促使(无法完全阻止)耐药性发展。

这就意味着挑战永远是巨大的,只要有人类,而人类携带和传播经,整个世界就不得继续与耐药性斗争。

减少使用抗生素的议题,则牵扯出疫苗接种的问题,两者的不同只是疫苗属于传染疾病防治的事前预防措施,抗生素则是事后救治行措施,但是,随着各种论述的出现和宣导,越来越多人对于疫苗和抗生素都抱持“敌意”,甚至视为“毒药”。

早前反对疫苗人士再次发起反疫苗宣导活动,青年体育部长以“等同于间接杀人”形容,措辞严厉,态度强硬,但这并不足以改变越来越多人倾向相信这类伪科学的现象,要如何纠正这些误导和偏激的论述,扭转人们对于抗生素和疫苗的认知,那是另一个很长的话题,此次不作表述。

点击链接,继续阅读

抗生素耐药性(1)

抗生素耐药性(2)

抗生素耐药性(3)